Situation

|

Les ruines du château s’élèvent sur l’éperon rocheux qui domine l’entrée du Val d’Anniviers, au-dessus de Chippis, à l’entrée de Niouc. Ce rocher, dit la Petra Letzi près de la route, formait la limite du territoire anniviard. La crête de Beauregard a toujours dépendu de la contrée de Sierre et non d’Anniviers. Un acte de 1218 mentionne d’ailleurs un chevalier : Jacques de Sierre qui avait plusieurs fiefs près de Niouc (quod jacet apud Nyu).

|

Coordonnées nationales : CNS 1287, 608’745/125’185 ; altitude : environ 1010 m.

Coordonnées GPS (latitude/longitude) : 46.278025 ; 7.55209

Coordonnées GPS (latitude/longitude) : 46.278025 ; 7.55209

Origines

|

Ce château légendaire est toujours resté une énigme; certains ont daté sa fondation en 1097, mais sans en apporter la preuve car les mentions qui concernent Beauregard sont tardives et n’apparaissent que deux fois dans les documents. Si l’on s’en tient au type d’architecture, il daterait plutôt du Xlle siècle. Quoi qu’il en soit, il est difficile de déterminer le rôle premier de Beauregard. A ce stade, toutes les hypothèses restent ouvertes :

|

Étrangement, les actes nombreux concernant le val d’Anniviers ne font

jamais mention de Beauregard. On peut faire deux hypothèses: ou bien

son origine est antérieure à la création de la seigneurie d’Anniviers,

ou bien elle remonte à une époque beaucoup plus récente, celle des de

Rarogne

Interventions archéologiques

Difficilement accessibles et en mauvais état de conservation, les maçonneries risquaient de s’effondrer davantage. Compte tenu du peu d’informations connues sur ce château – aucune investigation n’a été entreprise sur ce site, à part un relevé de la ruine effectué par Louis Blondel en 1951.

|

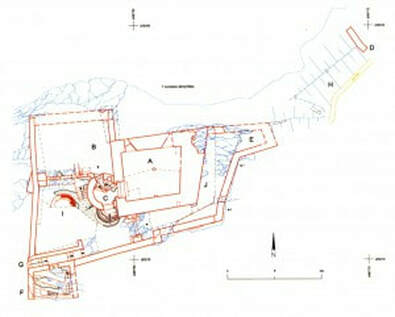

En 2009, une première campagne de fouille et de consolidation est lancée afin d’acquérir une meilleure connaissance du château et de procéder aux mesures de consolidation les plus urgentes. En 2010-2011, la suite des travaux de fouille et de consolidation a permis la mise au jour quasiment complète du périmètre du château (fig. 3). Les trois campagnes de fouille ont ainsi permis de reconnaître un bâtiment principal avec ses annexes, un corps de bâtiment indépendant, la citerne du château, ainsi que le système défensif comprenant un mur d’enceinte et un fossé (XIIe-XVe siècle).

Le bâtiment principal comprenait un corps de logis mesurant 8 x 9,5 m, aux parements soigneusement crépis. Deux fenêtres de tir sont attestées dans sa façade nord et une porte arquée à l’ouest. Dans un deuxième temps, une tourelle avec un escalier à vis a été adossée à la façade occidentale du logis. Cette annexe desservait les étages du logis. Dans l’angle sud-ouest de l’enceinte, un bâtiment rectangulaire était aménagé au bord du précipice, accessible par une porte du côté nord. Il pourrait avoir servi de tour-grenier.

Le château était alimenté en eau par une citerne de plan circulaire, couverte par une voûte qui n’est plus conservée. Cette citerne d’une contenance estimée à environ 6000 litres a probablement été aménagée vers la fin du XIVe siècle et remplaçait une cuve rectangulaire plus ancienne taillée dans la roche. Le système de défense du château comprenait un mur d’enceinte délimitant la cour du château, ainsi qu’un fossé avec les aménagements qui permettaient de contrôler l’accès. Le franchissement du fossé se faisait par une passerelle en bois reposant à l’est sur un mur de soutènement. Le mobilier archéologique se résume à quelques fragments de céramiques et à un boulet de bombarde en pierre (début du XVe siècle). [Sources : Vallesia, LXVI, 2011, p. 405-408, par Alessandra Antonini ; www.chateaubeauregard.ch] |

Fondation du château de Beauregard

Une fondation a été créée en 2008, afin de promouvoir la réhabilitation de ce château. Avec le soutien de l’Association des Amis du Château de Beauregard, créé en 2011, elle continuera de promouvoir la réhabilitation du château. Elle prévoit notamment la sécurisation du site – actuellement fermé au public – et le remplacement par une installation fixe des couvertures provisoires qui protègent la citerne et l’escalier à vis, ainsi que l’établissement du rapport final des travaux d’archéologie et une publication de synthèse.