Présentation du site

|

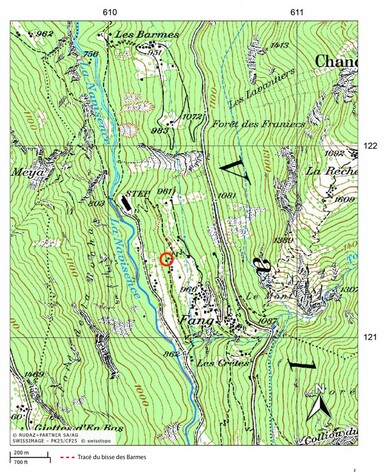

Le village médiéval de Tiébagette est situé au nord-ouest du village actuel de Fang, à 250m du hameau de Fang d’en Bas, sur le versant est de la vallée traversée par la Navizence.

Les investigations archéologiques menées sur le site ont permis de mettre en évidence un village de taille moyenne, dont au moins 12 bâtiments ont pu être clairement identifiés. La majeure partie de ces édifices sont construits dans la pente naturelle du terrain et se déploient autour d’un petit replat, marquant une place centrale. Ces bâtiments étaient principalement de petites habitations d’une ou deux pièces, mais également des lieux de stockage, des greniers ou des petites granges. Le site présente un intérêt majeur pour trois raisons essentielles. |

Historique des recherche

Été 2000 : Mme Yvonne Jollien, historienne locale et habitante du village actuel de Fang, décide faire sortir ce site de l’anonymat et rachète avec son mari Georges deux parcelles de 1037 m2 sur lesquelles quelques murs sont perceptibles sous la végétation abondante.

Automne 2000 : Yvonne et Georges Jollien commencent un gros travail de débroussaillage et mettent peu à peu au jour des édifices entiers.

Juin 2001 : Yvonne Jollien fait appel à l’archéologie cantonale du Valais et l’archéologue cantonal en fonction, M. François Wiblé, se rend sur les lieux. Malgré le fort engouement des autorités cantonales et celui des scientifiques, au nombre desquels il convient de citer le Prof. Werner Meyer, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Bâle, aucune recherche n’est entreprise faute de ressources financières.

Avril/mai 2013 : M. Cédric Cramatte, chargé de recherches à l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de l’université de Lausanne, entend parler de ce site d’exception et rencontre Yvonne Jollien le 25 mai 2013. À cette occasion, elle lui fait visiter le site médiéval.

19 juin 2013 : Cédric Cramatte rédige un petit rapport faisant part de son intention d’entreprendre des recherches sur le site en association avec l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de l’Université de Lausanne. En accord avec l’archéologie cantonale, il est préconisé d’effectuer en premier lieu un relevé topographique des vestiges visibles sur la parcelle. Il semble dès lors nécessaire d’entreprendre un dégagement superficiel pour délimiter au mieux l’emprise des bâtiments visibles.

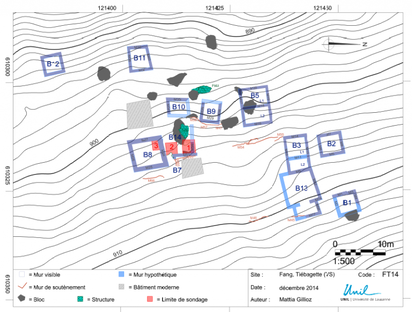

12 au 23 mai 2014 : Une première intervention archéologique est entreprise, dirigée par le responsable du projet, Cédric Cramatte, ainsi que par deux étudiants en Master de l’Université de Lausanne, Mattia Gillioz et Louise Rubeli. Cette première recherche de terrain implique une quinzaine d’étudiants des universités de Lausanne et de Neuchâtel. Un dégagement n’excédant pas 15 cm de profondeur et une évacuation très prudente des pierres effondrées permet d’identifier 12 bâtiments distincts.

28 au 1er août 2014 : Une seconde intervention est menée afin d’évaluer le potentiel de ce site et de fournir de premiers éléments de datation.Trois sondages profonds sont conduits dans deux bâtiments bien distincts (B8 et B14). Cette fouille très restreinte a pour objectif d’analyser les dernières couches d’occupation visibles dans cette partie du site et de prélever des échantillons d’os ou de charbon en vue de datation au carbone-14.

Automne 2014 : Un premier plan des vestiges mis au jour durant les campagnes de fouille est réalisé par les responsables scientifiques du projet.

Janvier 2015 : Les premiers résultats des datations au carbone-14 parviennent aux archéologues. Les échantillons envoyés permettent de dater les dernières occupations du site entre le 15e siècle et la première moitié du 16e siècle.

Mai 2015 : Parution d’un rapport préliminaire des recherches archéologiques à Fang destiné au grand public.

Juin 2015 : Parution d’un premier article scientifique sur le village médiéval de Fang dans les Zeitschrifte des Schweizerischen Burgenvereins.

5 septembre 2015 : Création de l’Association pour la recherche archéologique dans le Val d’Anniviers (ARAVA).

Juin 2015 – été 2016 : Étude du mobilier archéologique et du bâti en vue du rapport scientifique.

Automne 2000 : Yvonne et Georges Jollien commencent un gros travail de débroussaillage et mettent peu à peu au jour des édifices entiers.

Juin 2001 : Yvonne Jollien fait appel à l’archéologie cantonale du Valais et l’archéologue cantonal en fonction, M. François Wiblé, se rend sur les lieux. Malgré le fort engouement des autorités cantonales et celui des scientifiques, au nombre desquels il convient de citer le Prof. Werner Meyer, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Bâle, aucune recherche n’est entreprise faute de ressources financières.

Avril/mai 2013 : M. Cédric Cramatte, chargé de recherches à l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de l’université de Lausanne, entend parler de ce site d’exception et rencontre Yvonne Jollien le 25 mai 2013. À cette occasion, elle lui fait visiter le site médiéval.

19 juin 2013 : Cédric Cramatte rédige un petit rapport faisant part de son intention d’entreprendre des recherches sur le site en association avec l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de l’Université de Lausanne. En accord avec l’archéologie cantonale, il est préconisé d’effectuer en premier lieu un relevé topographique des vestiges visibles sur la parcelle. Il semble dès lors nécessaire d’entreprendre un dégagement superficiel pour délimiter au mieux l’emprise des bâtiments visibles.

12 au 23 mai 2014 : Une première intervention archéologique est entreprise, dirigée par le responsable du projet, Cédric Cramatte, ainsi que par deux étudiants en Master de l’Université de Lausanne, Mattia Gillioz et Louise Rubeli. Cette première recherche de terrain implique une quinzaine d’étudiants des universités de Lausanne et de Neuchâtel. Un dégagement n’excédant pas 15 cm de profondeur et une évacuation très prudente des pierres effondrées permet d’identifier 12 bâtiments distincts.

28 au 1er août 2014 : Une seconde intervention est menée afin d’évaluer le potentiel de ce site et de fournir de premiers éléments de datation.Trois sondages profonds sont conduits dans deux bâtiments bien distincts (B8 et B14). Cette fouille très restreinte a pour objectif d’analyser les dernières couches d’occupation visibles dans cette partie du site et de prélever des échantillons d’os ou de charbon en vue de datation au carbone-14.

Automne 2014 : Un premier plan des vestiges mis au jour durant les campagnes de fouille est réalisé par les responsables scientifiques du projet.

Janvier 2015 : Les premiers résultats des datations au carbone-14 parviennent aux archéologues. Les échantillons envoyés permettent de dater les dernières occupations du site entre le 15e siècle et la première moitié du 16e siècle.

Mai 2015 : Parution d’un rapport préliminaire des recherches archéologiques à Fang destiné au grand public.

Juin 2015 : Parution d’un premier article scientifique sur le village médiéval de Fang dans les Zeitschrifte des Schweizerischen Burgenvereins.

5 septembre 2015 : Création de l’Association pour la recherche archéologique dans le Val d’Anniviers (ARAVA).

Juin 2015 – été 2016 : Étude du mobilier archéologique et du bâti en vue du rapport scientifique.

Campagne de Fouilles de 2014

|

Les deux campagnes effectuées durant l’été 2014 avaient surtout pour objectif d’évaluer l’intérêt archéologique du site ainsi que de donner des premiers éléments de datation. Elles ont permis de mettre en évidence un village de taille moyenne comprenant au moins 12 bâtiments s’étalonnant autour d’un replat identifié comme une place centrale. Les édifices sont de différents types, si l’on se réfère à leurs plans bien distincts.

On reconnaît tout d’abord des bâtiments d’une seule pièce mesurant en moyenne 4m de côté. Ils pourraient avoir servi de greniers ou de bâtiments de stockage. Ces bâtiments sont maçonnés et la plupart présente un côté semi-enterré qui suggère une élévation en bois. La place du village de Tiébagette est encore bordée par deux édifices

dont le plan se distingue très clairement des autres constructions. Le

premier, le bâtiment B13, situé dans la partie nord-est, surplombe

l’ensemble du village. De plan rectangulaire, il a la particularité

d’être augmenté à l’est par une exèdre quadrangulaire. Ce plan atypique

suggère celui d’une chapelle où le chœur est à situer tout naturellement

dans l’exèdre. Le sol de la « nef » est constitué d’un niveau de

graviers bien damés. Le soin apporté à ce sol tout comme la situation

privilégiée de l’édifice sont des d’éléments qui peuvent renforcer

l’hypothèse d’une chapelle. Seule une fouille exhaustive permettrait de

s’en assurer.

|

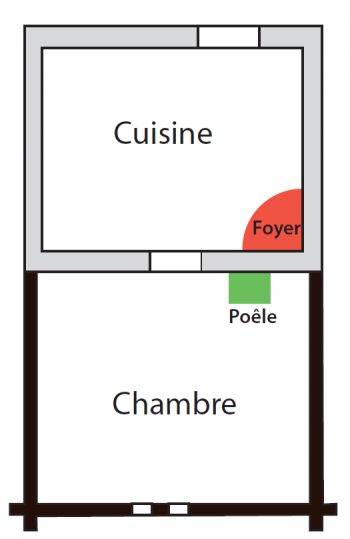

D’autres édifices sont constitués de deux pièces. Si la partie basse de ces constructions est maçonnée, la partie haute devait être construite en bois selon la technique du blockbau (construction en madriers horizontaux). Il s’agit de maisons familiales constituées à l’avant d’une cave maçonnée surmontée d’une pièce à vivre totalement en bois, à niveau avec une cuisine située à l’arrière. Si ce plan de bâtiment existe encore aujourd’hui, on ignore à quand remonte les premiers exemples. Les maisons subdivisées en plusieurs parties semblent cependant apparaître au plus tôt vers 1200.

|

Le bâtiment B8, situé au sud de la place, se démarque aussi très

clairement des autres par ses dimensions et par l’épaisseur de ses murs.

Ses parois internes ont fait l’objet d’un traitement particulier appelé

pietra rasa, selon lequel la paroi est enduite de mortier de

chaux alors que la partie la plus saillante des pierres reste nue ;

chaque niveau de pierres est ensuite délimité par une ligne horizontale

tracée dans le mortier lorsque celui-ci est encore frais. Ce type de

traitement se retrouve fréquemment au 13e siècle dans des

châteaux et des constructions d’un certain standing. L’ensemble des

particularités du bâtiment B8 nous invite à l’interpréter comme une tour

d’habitation.

Deux petits sondages profonds, effectués dans les bâtiments B14 et B8

ont également apporté de nombreuses informations sur le site, notamment

grâce à diverses datations au carbone-14 qui ont pu être réalisées sur

des ossements ou des morceaux de charbon conservés. En effet, le sondage

1 ayant révélé une couche très charbonneuse, les restes de bois

carbonisés découverts ont pu être datés du 15e siècle

(1417-1490). De plus, postérieurement à ce niveau d’incendie, une fosse

remplie d’ossements animaux – probablement un dépotoir pour des restes

carnés d’animaux abattus et découpés sur place – a été mise au jour et

datée autour du 16e siècle. Le sondage 3, effectué dans la

tour, a permis de dater la dernière occupation de celle-ci au plus tôt

dans le courant du derniers tiers du 15e siècle.

Etude de la faune

-Intérêts d’une étude des ossements animaux

Par Nicole Reynaud Savioz

|

En Valais, les études de faunes médiévales sont extrêmement rares et

ne se limitent qu’à des sites de plaine. Les vestiges osseux animaux mis

au jour à Fang, relativement abondants (fig.1) et très bien conservés,

offrent une occasion unique d’appréhender les modalités d’élevage d’une

communauté rurale au XVe siècle, ainsi que les animaux eux-mêmes (taille, etc.).

Cette période s’avère tout particulièrement intéressante puisque c’est à ce moment que l’élevage bovin s’intensifie dans les Alpes au détriment de celui des petits ruminants. Notre connaissance de la composition des troupeaux reposant essentiellement sur les sources écrites, il sera intéressant de les confronter aux restes osseux (qui ne reflètent toutefois que la part des animaux abattus). Un premier examen, rapide, de la faune mise au jour dans le sondage 1 s’avère prometteur. Tout d’abord, l’excellente conservation conduit à un nombre de déterminations spécifiques très élevé et autorise également l’observation des traces de découpe. Les éléments squelettiques en présence permettent des estimations d’âge et, dans une moindre mesure, du sexe. La lecture des courbe d’abattage et le sex-ratio permettent de cerner les buts de l’élevage : viande ou lait/laine. |

Premier résultats

Représentation spécifique

Les premiers résultats montrent un spectre faunique clairement dominé par les ruminants domestiques, sans qu’il soit actuellement possible d’affirmer une supériorité numérique, tant en nombre de restes que d’individus, du bœuf sur les caprinés (moutons et chèvres). Le coq est attesté par quelques ossements. Le porc est aussi présent, quoique extrêmement discret. Complétant la liste des animaux domestiques, le chat est également représenté, par un humérus et un tibia. Soulignons qu’il s’agirait du plus ancien chat domestique retrouvé jusqu’ici en Valais. Au-delà de l’anecdote, cette découverte est intéressante dans la mesure où elle permettra de questionner le statut du félin.

Âge

Les premières observations relatives à l’âge des animaux indiquent, pour le bœuf, une présence marquée d’individus très jeunes. Au moins un veau d’âge périnatal et un sujet de 5-6 mois ont en effet été repérés. Ces individus s’avèrent en outre complets, tandis que les autres éléments anatomiques se rapportant au bœuf sont des fragments d’os isolés et proviennent d’animaux juvéniles/adultes. D’après la dentition, aucun des trois caprinés repérés n’est âgé de plus de 18 mois, et le plus jeune a environ 3 semaines.

Les premiers résultats montrent un spectre faunique clairement dominé par les ruminants domestiques, sans qu’il soit actuellement possible d’affirmer une supériorité numérique, tant en nombre de restes que d’individus, du bœuf sur les caprinés (moutons et chèvres). Le coq est attesté par quelques ossements. Le porc est aussi présent, quoique extrêmement discret. Complétant la liste des animaux domestiques, le chat est également représenté, par un humérus et un tibia. Soulignons qu’il s’agirait du plus ancien chat domestique retrouvé jusqu’ici en Valais. Au-delà de l’anecdote, cette découverte est intéressante dans la mesure où elle permettra de questionner le statut du félin.

Âge

Les premières observations relatives à l’âge des animaux indiquent, pour le bœuf, une présence marquée d’individus très jeunes. Au moins un veau d’âge périnatal et un sujet de 5-6 mois ont en effet été repérés. Ces individus s’avèrent en outre complets, tandis que les autres éléments anatomiques se rapportant au bœuf sont des fragments d’os isolés et proviennent d’animaux juvéniles/adultes. D’après la dentition, aucun des trois caprinés repérés n’est âgé de plus de 18 mois, et le plus jeune a environ 3 semaines.

|

Activités de boucherie

Lors du survol de la faune, un certain nombre d’ossements portant des traces anthropiques a été repéré (un examen plus approfondi en révèlera sans aucun doute d’autres). Laissées par le couperet et le couteau, l’emplacement des traces trahit diverses opérations (fig. 2 et 3). Mentionnons ici la méthode de la fente des vertèbres lors de la découpe des carcasses de bœufs en deux parties symétriques et la désarticulation, au couteau, de l’aile d’un poulet (stries sérielles sur la partie proximale d’un humérus). Si la grande majorité des traces anthropiques se rapportent à la découpe bouchère (fig. 4) et à la consommation, quelques-unes évoquent également le dépouillement. Il s’agit notamment des stries localisées sur le crâne d’un très jeune veau, dont l’examen approfondi des éléments squelettiques révèlera si le peu de chair disponible a été prélevé/consommé. Et première réflexionsOccupation du hameau de Fang, Tiébagette

La présence de périnataux indique que le hameau de Fang, Tiébagette est un lieu de production. D’après l’âge des ruminants domestiques, le hameau était habité, du moins en partie, au printemps et en été. Les naissances ont en effet communément lieu au printemps, ce que corroborent les sources écrites. La localisation des restes à l’intérieur d’un bâtiment signifie que ce dernier, utilisé comme dépotoir, était déjà abandonné au milieu du XVe siècle. |

Buts de l’élevage

Les vestiges osseux se rapportent uniquement à des animaux domestiques. L’élevage fournissait donc l’essentiel, si ce n’est la totalité, des protéines animales aux habitants du hameau. L’alimentation carnée reposait essentiellement sur les bovidés et un peu sur la volaille. La viande de porc ne semble, quant à elle, qu’extrêmement peu consommée.

Les ossements de caprinés appartiennent uniquement à des agneaux et des chevreaux abattus entre 3 semaines et 18 mois, soit lorsque leur chair est de bonne qualité. Les individus infantiles témoignent aussi indirectement de l’exploitation possible du lait. Par contre, le corpus, certes très petit, n’a pas livré de restes de mouton et de chèvres adultes, voire réformés, indiquant une exploitation de la laine ou du poil. Quant aux veaux périnataux, il semble plus vraisemblable qu’il soient morts naturellement (mort-nés etc.) ou qu’il aient été supprimés car malades ou trop chétifs. La présence d’un veau de 5-6 mois pourrait être mise en relation avec la fabrication de fromage. En effet, la présure est extraite d’une partie de l’estomac, la caillette, de très jeunes veaux.

Les vestiges osseux se rapportent uniquement à des animaux domestiques. L’élevage fournissait donc l’essentiel, si ce n’est la totalité, des protéines animales aux habitants du hameau. L’alimentation carnée reposait essentiellement sur les bovidés et un peu sur la volaille. La viande de porc ne semble, quant à elle, qu’extrêmement peu consommée.

Les ossements de caprinés appartiennent uniquement à des agneaux et des chevreaux abattus entre 3 semaines et 18 mois, soit lorsque leur chair est de bonne qualité. Les individus infantiles témoignent aussi indirectement de l’exploitation possible du lait. Par contre, le corpus, certes très petit, n’a pas livré de restes de mouton et de chèvres adultes, voire réformés, indiquant une exploitation de la laine ou du poil. Quant aux veaux périnataux, il semble plus vraisemblable qu’il soient morts naturellement (mort-nés etc.) ou qu’il aient été supprimés car malades ou trop chétifs. La présence d’un veau de 5-6 mois pourrait être mise en relation avec la fabrication de fromage. En effet, la présure est extraite d’une partie de l’estomac, la caillette, de très jeunes veaux.