Die Überlieferungen besagen, dass sich an diesem Ort ein antikes Dorf befand, das nach einem Erdrutsch zerstört wurde. Die Überlebenden sollen dann die Holzelemente eingesammelt haben, um die ersten Häuser des aktuellen Dorfs Fang zu bauen. Handelt es sich dabei um eine einfache Legende oder um eine historische Wahrheit?

Geschichte einer Forschung

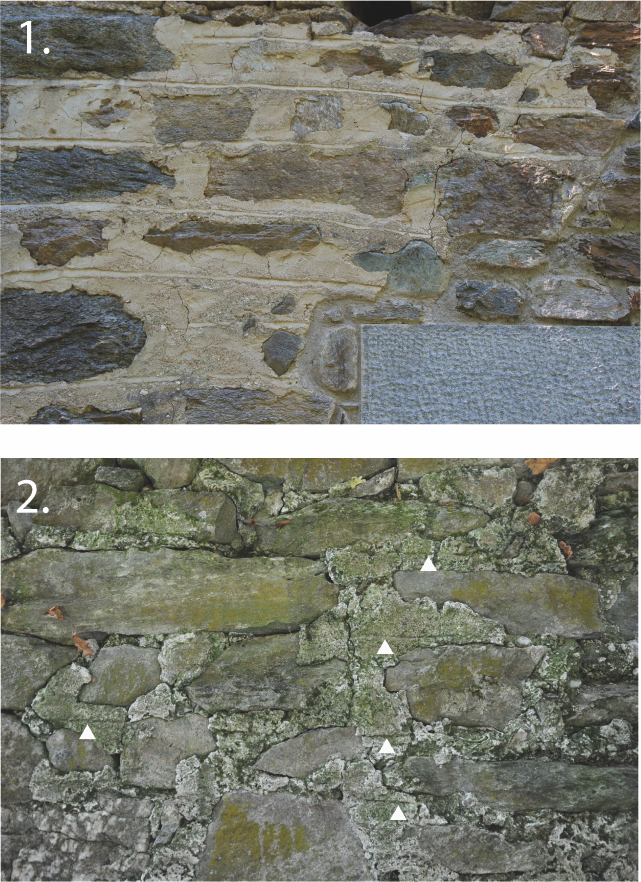

Yvonne Jollien, ehemalige Bewohnerin von Fang, kaufte 1999 dieses Waldgrundstück in der Überzeugung, dass diese von ihrem Vater erzählte Geschichte einen geschichtlichen Wert hat. Sie und ihr Ehemann machten dieses von Büschen überwachsene Terrain über mehrere Wochen urbar und legten so Stück für Stück mehrere Trockenstein- oder Mauerkonstruktionen frei (Abb. 1).

Werner Meyer, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Basel, begab sich 2002 vor Ort, um diese Fundstätte zu begutachten. Aufgrund der Gebäudeorganisation schloss er, dass es sich um eine mittelalterliche Fundstätte von kantonaler oder noch grösserer Wichtigkeit handelt. Seiner Meinung nach ist es unentbehrlich, in Tiébagette archäologische Grabungen durchzuführen, um die Organisation dieser Wohnstätte und ihrer Wirtschaft zu verstehen. Der Emeritus, der damals kurz vor der Rente stand, konnte hier schliesslich keine Ausgrabungen durchführen und die Grabungsstätte geriet langsam in Vergessenheit.

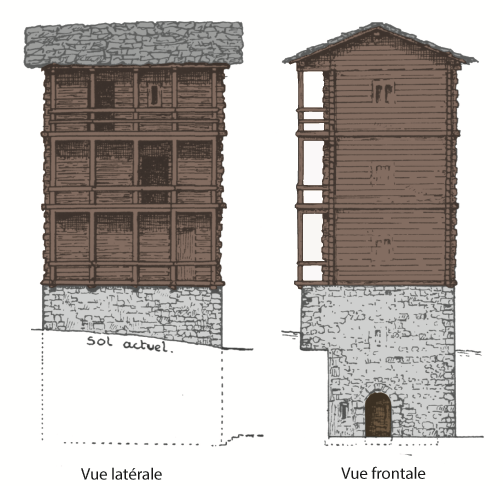

Erst 2013 zog Tiébagette die Aufmerksamkeit von Cédric Cramatte auf sich, der damals Forschungsbeauftragter der Sektion für Altertumswissenschaften und Archäologie der Universität von Lausanne war. Tiébagette ist eine sehr seltene Grabungsstätte im Wallis, da die meisten Dörfer dieser Zeit heute noch bewohnt sind. Ausserdem haben die Mauern mit bis zu 2 Metern Höhe einen aussergewöhnlichen Erhaltungszustand. Im Frühling 2014 organisierte Cédric Cramatte eine oberflächliche Reinigung der Grabungsstätte mithilfe von etwa fünfzehn Archäologiestudenten der Universitäten Lausanne und Neuchâtel. Dank dieser Säuberung konnte ein genauer Plan der Grabungsstätte erstellt werden. Im gleichen Sommer legte Cramatte drei Sondierungen an, die eine erste Stratigraphie lieferten, d.h. eine Abfolge von Schichten, die Archäologen durch Fundstücke datieren können (Abb. 2).

Erst 2013 zog Tiébagette die Aufmerksamkeit von Cédric Cramatte auf sich, der damals Forschungsbeauftragter der Sektion für Altertumswissenschaften und Archäologie der Universität von Lausanne war. Tiébagette ist eine sehr seltene Grabungsstätte im Wallis, da die meisten Dörfer dieser Zeit heute noch bewohnt sind. Ausserdem haben die Mauern mit bis zu 2 Metern Höhe einen aussergewöhnlichen Erhaltungszustand. Im Frühling 2014 organisierte Cédric Cramatte eine oberflächliche Reinigung der Grabungsstätte mithilfe von etwa fünfzehn Archäologiestudenten der Universitäten Lausanne und Neuchâtel. Dank dieser Säuberung konnte ein genauer Plan der Grabungsstätte erstellt werden. Im gleichen Sommer legte Cramatte drei Sondierungen an, die eine erste Stratigraphie lieferten, d.h. eine Abfolge von Schichten, die Archäologen durch Fundstücke datieren können (Abb. 2).

Organisation des Weilers (Abb. 3)

Der Weiler wurde an einem steilen Hang gebaut, rund um eine künstlich angelegte Terrasse, wie die Trockensteinmauern zur deren Stabilisierung bezeugen. Verschiedene Gebäudetypen befinden sich um diesen zentralen Platz herum. Der Grossteil davon besteht aus einem einzigen quadratischen Raum von etwa 3x3 Metern (Gebäude B1, B2, B9, B11 und B12). Ihre Steinfundamente waren mit Holzkonstruktionen überbaut, die heute verschwunden sind. Der untere Teil diente manchmal als Keller oder Vorratsraum, während der obere Teil für die Lagerung von Lebensmitteln, Getreide oder Heu genutzt werden konnte. In manchen Fällen handelte es sich vielleicht auch um Einzimmerhäuser, die bis ins 15. Jhd. im Wallis gebaut wurden.

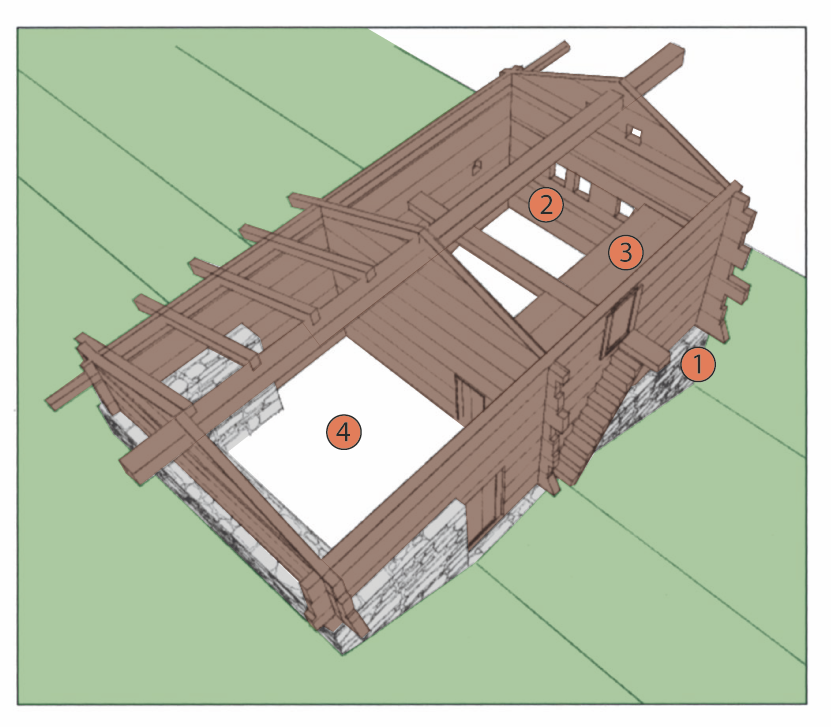

Das quadratische Gebäude B8 beeindruckt durch seine Dimensionen (7,10x6,40 m) und die Dicke seiner gemörtelten Mauern, die mehr als 80 cm breit sind. Eine detaillierte Untersuchung der Wände hat ergeben, dass sie mit einer speziellen Technik namens pietra rasa bearbeitet wurden (Abb. 4). Dabei werden die aus dem Kalkmörtelüberzug der Mauern hervorstehenden Teile der Steine freigelassen; danach wird jede Steinreihe durch eine horizontale Linie unterstrichen, die in den noch frischen Mörtel gezogen wird. Diese Bearbeitungstechnik wurde vor allem im Wallis des 13.-15. Jhd. genutzt, in Schlössern und Häusern von einem gewissen sozialen Niveau. Aufgrund der Breite der Mauern rekonstruieren wir mehrere Holzstockwerke und interpretieren das Bauwerk als Wohnturm. Ein gleichartiges Gebäude, bekannt unter dem Namen Baillos, war noch bis 1880 im Nachbardorf Vissoie erhalten (Abb. 5). Das Bauwerk aus dem 13. Jhd. wurde in jenem Jahr bei einem Brand zerstört.

Zwei weitere Gebäude (B3 und B5) haben einen rechtwinkligen Grundriss und bestehen am Boden aus zwei Räumen. Die Architektur dieser Gebäude ist charakteristisch für die traditionellen walliserischen Häuser, wie man sie ab dem 14. Jhd. in anderen Alpentälern wie dem Lötschental kennt (Abb. 6). Der ausgegrabene Raum im unteren Teil des Hanges diente als Keller und war von einem Holzstockwerk überbaut, das als Wohnzimmer diente. Der Eingang zu diesem Holzzimmer befand sich auf der Rückseite, durch das Zimmer am höherliegenden Teil des Hangs. Dieser zweite Raum aus Stein war mit einer Feuerstelle ausgerüstet und diente als Küche. Der Grundpfeiler des Wohnzimmers ragte dabei so über eine der Seiten des Gebäudes hinaus, dass er eine Stütze für eine Aussentreppe bildete, über die das Schlafzimmer im oberen Stockwerk unter dem Dach erreicht werden konnte.

Das Gebäude B13, das sich oberhalb des Platzes befand, bleibt weiterhin sehr rätselhaft. Es ist leider sehr schlecht erhalten und es wäre nur durch weitere archäologische Ausgrabungen möglich, seine genaue Funktion zu verstehen. Momentan rekonstruieren die Archäologen einen grossen Raum von 7x7 m, an den im Osten ein kleinerer Raum von 3x3 m anschliesst. Der untypische Grundriss dieses Gebäudes könnte auf eine christliche Kapelle hinweisen.

Das quadratische Gebäude B8 beeindruckt durch seine Dimensionen (7,10x6,40 m) und die Dicke seiner gemörtelten Mauern, die mehr als 80 cm breit sind. Eine detaillierte Untersuchung der Wände hat ergeben, dass sie mit einer speziellen Technik namens pietra rasa bearbeitet wurden (Abb. 4). Dabei werden die aus dem Kalkmörtelüberzug der Mauern hervorstehenden Teile der Steine freigelassen; danach wird jede Steinreihe durch eine horizontale Linie unterstrichen, die in den noch frischen Mörtel gezogen wird. Diese Bearbeitungstechnik wurde vor allem im Wallis des 13.-15. Jhd. genutzt, in Schlössern und Häusern von einem gewissen sozialen Niveau. Aufgrund der Breite der Mauern rekonstruieren wir mehrere Holzstockwerke und interpretieren das Bauwerk als Wohnturm. Ein gleichartiges Gebäude, bekannt unter dem Namen Baillos, war noch bis 1880 im Nachbardorf Vissoie erhalten (Abb. 5). Das Bauwerk aus dem 13. Jhd. wurde in jenem Jahr bei einem Brand zerstört.

Zwei weitere Gebäude (B3 und B5) haben einen rechtwinkligen Grundriss und bestehen am Boden aus zwei Räumen. Die Architektur dieser Gebäude ist charakteristisch für die traditionellen walliserischen Häuser, wie man sie ab dem 14. Jhd. in anderen Alpentälern wie dem Lötschental kennt (Abb. 6). Der ausgegrabene Raum im unteren Teil des Hanges diente als Keller und war von einem Holzstockwerk überbaut, das als Wohnzimmer diente. Der Eingang zu diesem Holzzimmer befand sich auf der Rückseite, durch das Zimmer am höherliegenden Teil des Hangs. Dieser zweite Raum aus Stein war mit einer Feuerstelle ausgerüstet und diente als Küche. Der Grundpfeiler des Wohnzimmers ragte dabei so über eine der Seiten des Gebäudes hinaus, dass er eine Stütze für eine Aussentreppe bildete, über die das Schlafzimmer im oberen Stockwerk unter dem Dach erreicht werden konnte.

Das Gebäude B13, das sich oberhalb des Platzes befand, bleibt weiterhin sehr rätselhaft. Es ist leider sehr schlecht erhalten und es wäre nur durch weitere archäologische Ausgrabungen möglich, seine genaue Funktion zu verstehen. Momentan rekonstruieren die Archäologen einen grossen Raum von 7x7 m, an den im Osten ein kleinerer Raum von 3x3 m anschliesst. Der untypische Grundriss dieses Gebäudes könnte auf eine christliche Kapelle hinweisen.

Archäologische Entdeckungen

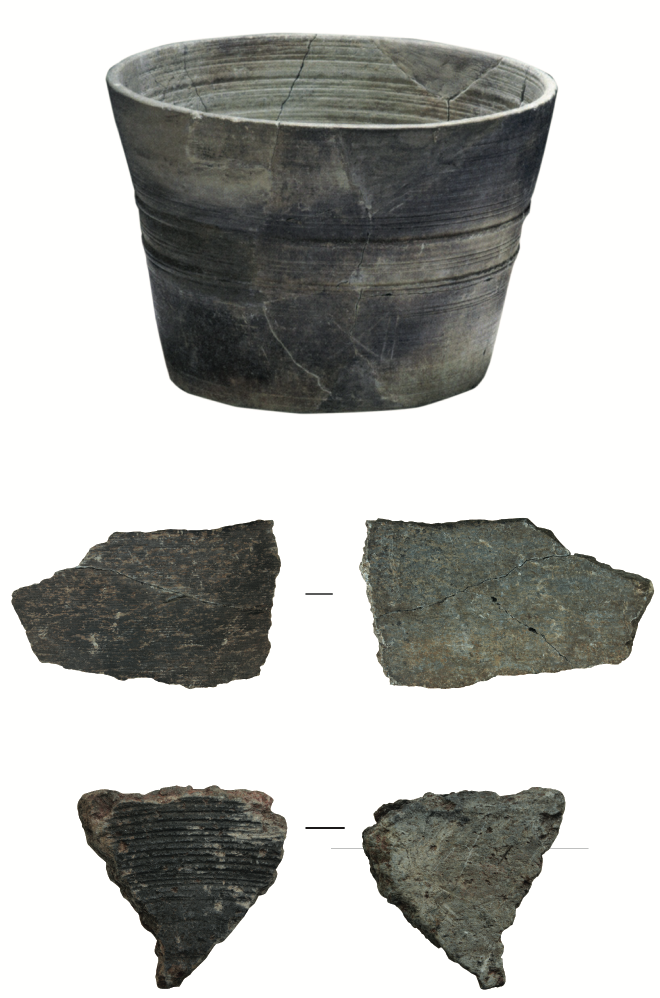

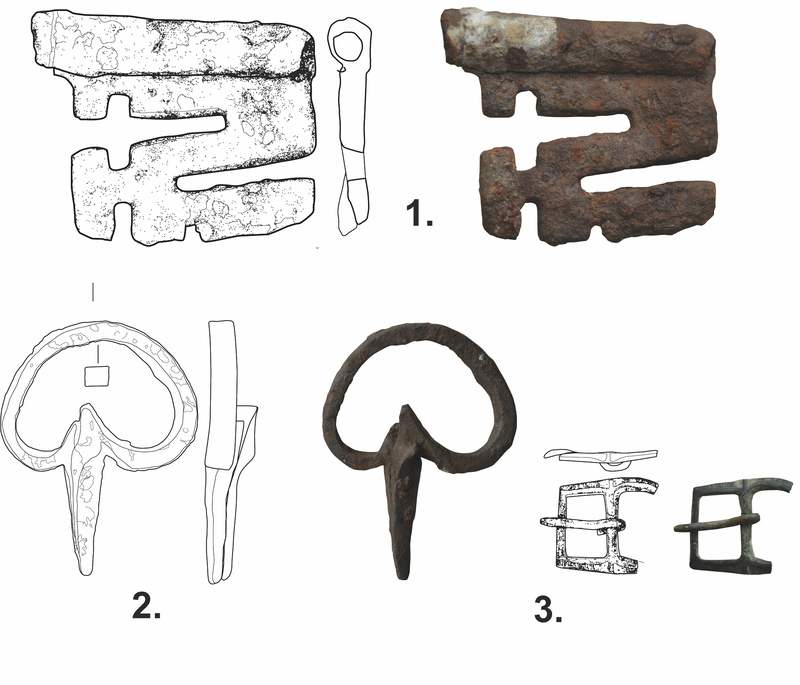

In den ersten Sondierungen auf der Grabungsstätte wurden mehrere mittelalterliche Objekte gefunden, besonders mehrere Fragmente von Kochtöpfen aus Speckstein, der vermutlich aus der Region von Moiry kommt (Abb. 7). Dieses Gestein für seinen hohen Wärmeumsatz bekannt und wird noch heute für die Herstellung von Öfen verwendet. Die Archäologen haben ebenfalls mehrere Metallobjekte gefunden, wie den Bart eines grossen Eisenschlüssels (13.-15. Jhd.) und eine bronzene Gürtelschnalle (Abb. 8). Mehrere sehr grobe Keramikfragmente könnten ebenfalls ins Mittelalter datieren, doch ist es ihrem Aussehen nach wahrscheinlicher, dass sie aus einer viel älteren Zeit stammen, nämlich aus der Bronzezeit (zwischen 800 und 15 v. Chr.). Es ist tatsächlich möglich, dass dieser Ort sehr früh besiedelt war, wie einige Specksteinarten bezeugen, die vom Ende der Römerzeit (3.-4. Jhd. oder zumindest aus dem Frühmittelalter (5.-8. Jhd.) stammen könnten.

Bis jetzt wurden nur die oberen Schichten der Fundstätte in den archäologischen Sondierungen untersucht und es konnte so bewiesen werden, dass ein Gebäude (B7) im Laufe des 15. Jhd. nach einem Brand zerstört wurde (Abb. 9). Doch wie steht es mit den anderen Gebäuden? Wurde der Weiler deshalb verlassen, oder wurde er von einem Bergsturz zerstört, wie es die Überlieferungen besagen? Zu welcher Zeit wurde dieser Weiler gegründet? Diese Fragen können nur durch ausgiebige Grabungen beantwortet werden.

Die Untersuchung dieser Grabungsstätte wird es den Archäologen ebenfalls ermöglichen, die Zuchtpraktiken dieser landwirtschaftlichen Gemeinschaft zu verstehen, da in einer Sondierung bereits mehrere Tausend Rinder- sowie zu einem kleineren Teil Schweine-, Lamm- Zicklein- und Geflügelknochen gefunden wurden (Abb. 10). Schnittspuren auf den Knochen weisen darauf hin, dass es sich um eine Schuttgrube («Mülleimer») im Zusammenhang mit Schlachtaktivitäten handelt (Abb. 11).

Bis jetzt wurden nur die oberen Schichten der Fundstätte in den archäologischen Sondierungen untersucht und es konnte so bewiesen werden, dass ein Gebäude (B7) im Laufe des 15. Jhd. nach einem Brand zerstört wurde (Abb. 9). Doch wie steht es mit den anderen Gebäuden? Wurde der Weiler deshalb verlassen, oder wurde er von einem Bergsturz zerstört, wie es die Überlieferungen besagen? Zu welcher Zeit wurde dieser Weiler gegründet? Diese Fragen können nur durch ausgiebige Grabungen beantwortet werden.

Die Untersuchung dieser Grabungsstätte wird es den Archäologen ebenfalls ermöglichen, die Zuchtpraktiken dieser landwirtschaftlichen Gemeinschaft zu verstehen, da in einer Sondierung bereits mehrere Tausend Rinder- sowie zu einem kleineren Teil Schweine-, Lamm- Zicklein- und Geflügelknochen gefunden wurden (Abb. 10). Schnittspuren auf den Knochen weisen darauf hin, dass es sich um eine Schuttgrube («Mülleimer») im Zusammenhang mit Schlachtaktivitäten handelt (Abb. 11).

Die Vereiningung ARAVA und die Fortsetzung des Projekts

.Die Vereinigung für die archäologische Forschung im Val d’Anniviers (ARAVA) wurde 2015 gegründet. In erster Linie soll sie neue Grabungen auf der Grabungsstätte von Tiébagette ermöglichen, aber auch alle anderen archäologischen und geschichtlichen Forschungen im Val d’Anniviers ermutigen und unterstützen. Die Vereinigung beteiligt sich nun an verschiedenen Forschungsprojekten und organisiert regelmässig Konferenzen oder andere Events.

Was Tiébagette angeht, hat ARAVA 2021 die Planung des Forschungsprojekts zu diesem Weiler und die Suche nach der nötigen Finanzierung abgeschlossen. Das Projekt präsentiert sich in drei Teilen: archäologische Ausgrabungen, Restaurierung der Grabungsstätte (und insbesondere des Mauerwerks) und Erschliessung durch die Anlage eines Rundgangs und die Aufstellung von didaktischen Schildern.

Um über den Fortschritt des Projekts informiert zu sein, unsere Aktivitäten zu entdecken oder sich unserer Vereinigung anzuschliessen, besuchen Sie unsere Internetseit oder kontaktieren Sie uns.

Was Tiébagette angeht, hat ARAVA 2021 die Planung des Forschungsprojekts zu diesem Weiler und die Suche nach der nötigen Finanzierung abgeschlossen. Das Projekt präsentiert sich in drei Teilen: archäologische Ausgrabungen, Restaurierung der Grabungsstätte (und insbesondere des Mauerwerks) und Erschliessung durch die Anlage eines Rundgangs und die Aufstellung von didaktischen Schildern.

Um über den Fortschritt des Projekts informiert zu sein, unsere Aktivitäten zu entdecken oder sich unserer Vereinigung anzuschliessen, besuchen Sie unsere Internetseit oder kontaktieren Sie uns.

Hat dieser Besuch Ihnen gefallen?

Wir freuen uns, Sie diese einzigartige Grabungsstätte entdecken zu lassen und hoffen, dass wir auf Ihre Beteiligung zählen können, um sie instand zu halten (das Unkraut wächst sehr schnell und überall, die Wege senken sich ab etc.). Unverbindlicher Preis: 2 Fr. pro Person. Sie können sich ebenfalls sehr gerne dazu entscheiden, unsere Vereinigung und das Grabungs-, Restaurierungs- und Erschliessungsprojekt von Tiébagette durch eine grosse Spende unterstützen.

Diese archäologische Stätte wird noch ausgegraben und erschlossen; die Wege sind daher noch nicht gesichert. Seien Sie vorsichtig bei Ihrem Besuch, wir lehnen jegliche Haftung im Falle eines Unfalls ab.

Diese archäologische Stätte wird noch ausgegraben und erschlossen; die Wege sind daher noch nicht gesichert. Seien Sie vorsichtig bei Ihrem Besuch, wir lehnen jegliche Haftung im Falle eines Unfalls ab.

(Übersetzung: Daniela Greger)